血圧の薬を飲んでいるけど、普段の血圧はなかなか下がりません。血圧が高いまま運動しても大丈夫ですか?

高血圧の方にも運動は推奨されていて、運動を行うことで血圧を下げる効果もあるんです。

2017年の国民健康・栄養調査の結果によると、日本には高血圧の方が約4300万人いると推定されています。治療を受けている人が約2450万人(56%)いるのに対し、血圧が高いと気づいていない人は約1400万人(33%)いるといわれています。

高血圧は心臓病や脳梗塞など命に関わる病気の原因であり、かつ全く症状がないことから「サイレントキラー」といわれることもあります。

血圧を下げるために病院では薬を処方されると思いますが、それだけでは不十分であり、やはり普段の生活の見直しが最も重要です。

今回は血圧を下げるために見直すべきポイントについて、高血圧治療ガイドライン(2019)に沿ってまとめます。

低血圧についてはこちらも参照してください。

高血圧の基準は?正しい測り方は?

高血圧の基準は測定する場所によって変わり、下に記載した数値より高いと「高血圧」と診断されます。

- 診察室:140/90mmHg以上

- 自宅:135/85mmHg以上

自宅で血圧を測定する場合、大きく4つのポイントがあります。

- 静かな環境で、1−2分ほど安静にしてから測定する

- 朝・晩の2回、毎日同じ時間帯に測定する

- 朝(起床後1時間以内)は、排尿後・薬を飲む前に測定する

- 朝・晩ともに2回測定し、いずれの値も記録する

- 毎日記録すること

血圧計も腕で測るものや、手首で測るものなどがあり、どれがいいのかよく尋ねられます。最も良いのは腕(肩と肘の間で測定するもの)で測定するもので、腕に巻く部分を心臓の高さに合わせることが推奨されています。手首で測るものだと、測定機器と心臓の高さが異なるだけで測定した血圧の値が異なってしまう可能性があります。

高血圧の診断基準が、診察室と自宅での血圧に差があるのには理由があります。診察室で血圧が上がり自宅では低い場合(白衣高血圧)と、反対に診察室では血圧が低いが自宅では高い場合(仮面高血圧)という状態があるためです。これらはいずれも心臓病になる可能性が高くなることがわかっています。

高血圧は命に関わります

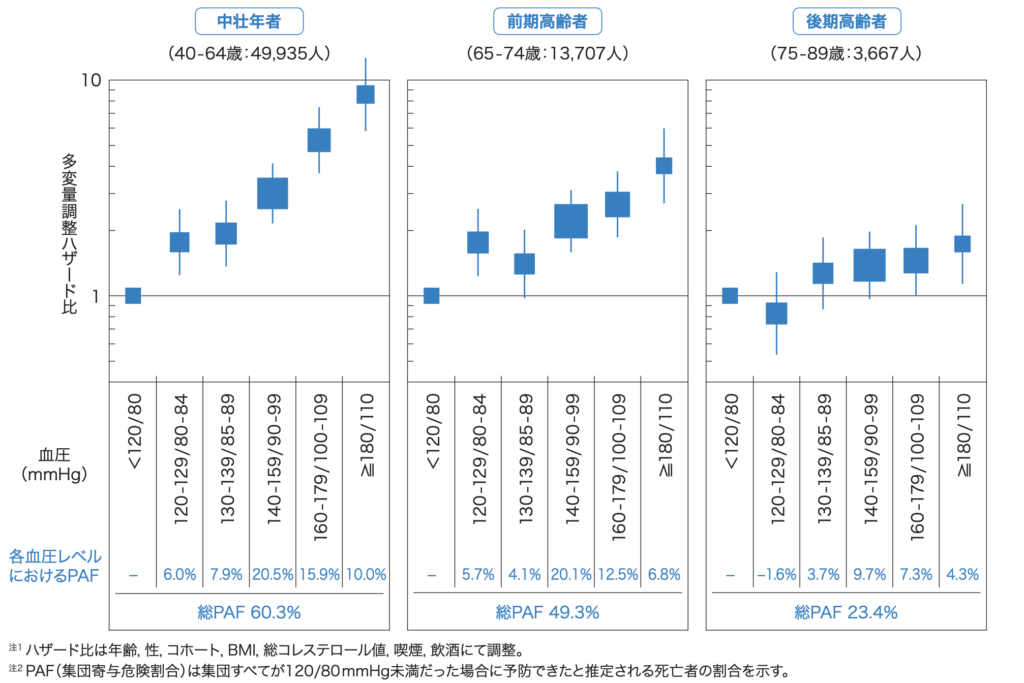

年齢に関わらず、血圧が上がるにつれて、心臓病や脳卒中になる可能性も同時に高まっていきます(下図)。血圧が120/80mmHgの方が最も心臓病や脳卒中になる可能性が低いとされており、高血圧と診断されていなくても120/80mmHgより血圧が高いと危険性が増しているのがわかります。

高血圧ガイドライン2019より引用

また、血圧は1日の中でも変化することがわかっており、通常は昼の血圧のほうが高く、夜になると血圧が低下(10−20%)します。夜になっても血圧が下がらない、または夜の方が血圧が高い方は、心臓病や脳卒中になる可能性がより高くなることがわかっています。

ここに、睡眠不足が加わると、さらに心臓病・脳卒中になる可能性が高くなります。

睡眠の重要性についてはこちらも参照してください。

血圧を下げるために

高血圧の方の治療の目標となる血圧は、自宅では125/75mmHgとされています。ただし、他の疾患を合併しているか、腎臓の機能は問題ないか、などによって目標となる血圧は変わります。目標とする血圧は主治医に確認してみましょう。

治療の基本は生活習慣の改善です。

適切な食事

やはり減塩が非常に重要なポイントです。味噌や醤油などの調味料だけでなく、食品の保存期間を長くするためにも多くの塩が使われています(塩分摂取量について)。最近は減塩調味料なども多く販売されていますが、量を多く使ってしまっては意味がありません。

まずは成分表示を見てみることから始めてみましょう。現在発売されている食品には食塩相当量が記載されています。普段の食事にどれくらい塩分が含まれているのか、一度確認してみてください。

減塩調理は難しいと感じている方も多くいらっしゃると思います。そんな時は「らくシオ」レシピもぜひ参考にしてみてください。

適切な体重管理

肥満と高血圧の発症には密接な関係があることが示されています。

肥満の指標で用いられるBMI (Body Mass Index)は、

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

で計算されます。

例えば、体重60kg、身長165cm (=1.65m)の方の場合、

BMI=60kg÷1.65m÷1.65m=22.0

となります。

日本肥満学会の指標では、BMIが22であれば、適正体重となり、BMIが25を超えると肥満、と診断されます。

高血圧との関係について、BMIが20未満の方を基準にすると、BMIが25〜29.9の方は1.5〜2.5倍、高血圧になりやすといわれています。

体重が減ることで血圧が下がることもわかっており、体重が1kg減ると、収縮期血圧が1.1mmHg、拡張期血圧は0.9mmHg下がると推定されています。

肥満は高血圧だけでなく心臓病や、糖尿病などの危険因子とされているため、適正な体重管理は非常に重要です。

運動

運動、特に有酸素運動を行うと血圧が下がることが報告されています。

ウォーキングや早歩き、ステップ運動などが推奨されており、「ややきつい」と感じるくらいのペースが効果的と言われています。運動時間は1日40分以上がおすすめです。

そして実は、この運動強度は心臓病の方に薦められている運動強度と同じです。

節酒・禁煙

飲酒習慣は血圧上昇の原因となります。心臓病や脳卒中の発症率は、大量の飲酒量をすると増加すると言われています。高血圧の管理としては、男性は1日あたり日本酒1合、ビール中瓶1本、ウイスキーダブル1杯、ワイン2杯のいずれか1つ以下にすることが勧められます。女性はその半分以下がいいと言われています。ただし、一人一人の適正量は異なるので、必ず主治医と相談してください。

また、喫煙は心臓病や脳卒中を発症する可能性を高めることはもちろん、血圧を上げる作用もあることがわかっています。1本の紙タバコを吸うと、15分以上も持続する血圧上昇を引き起こすと示されています。また、自分が吸っていなくても、周りの人のタバコの煙を吸うだけでも血圧が上がるという報告もあります。タバコはまさに「百害あって一利なし」なので、禁煙することをお勧めします。

他にもストレスや睡眠障害、入浴習慣なども血圧と関係しているという報告がいくつもあります。一つ一つの血圧を下げる効果は小さいですが、それぞれの効果を組み合わせると大きな効果となります。減塩だけしていればいい、運動しているから食事は気にしなくていい、なんてことはありません。普段の生活を少しずつ見直すことで、健康な生活を送れるようになります。思い立ったら、ぜひすぐに実践してみましょう。

まとめ

- 高血圧は心臓病や脳卒中の原因となります。

- 毎日、朝・夜に測定し記録する習慣をつけましょう。

- 高血圧の治療は、減塩・適切な運動・体重管理・節酒・禁煙を組み合わせることが重要です。