2020年以降の新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、病院やクリニックでの診察はインターネットやスマートフォンを使用した「オンライン診療」に変わりつつあります。病院に行かなくても、医師の診察を受け、薬を処方してもらえるようになったのです。

そして先日、日本心臓リハビリテーション学会から「心血管疾患における遠隔心臓リハビリテーションに関するステートメント」も公表されました。

これからは診察だけでなく、リハビリテーションも病院に行かず、自宅で実施する時代が来るのかもしれません。

今回は、この「遠隔心臓リハビリテーション」について、解説します。

日本の心臓リハビリテーションの現状

心臓リハビリテーションのガイドラインにおいて、心臓リハビリテーションの実施は強く推奨されています。

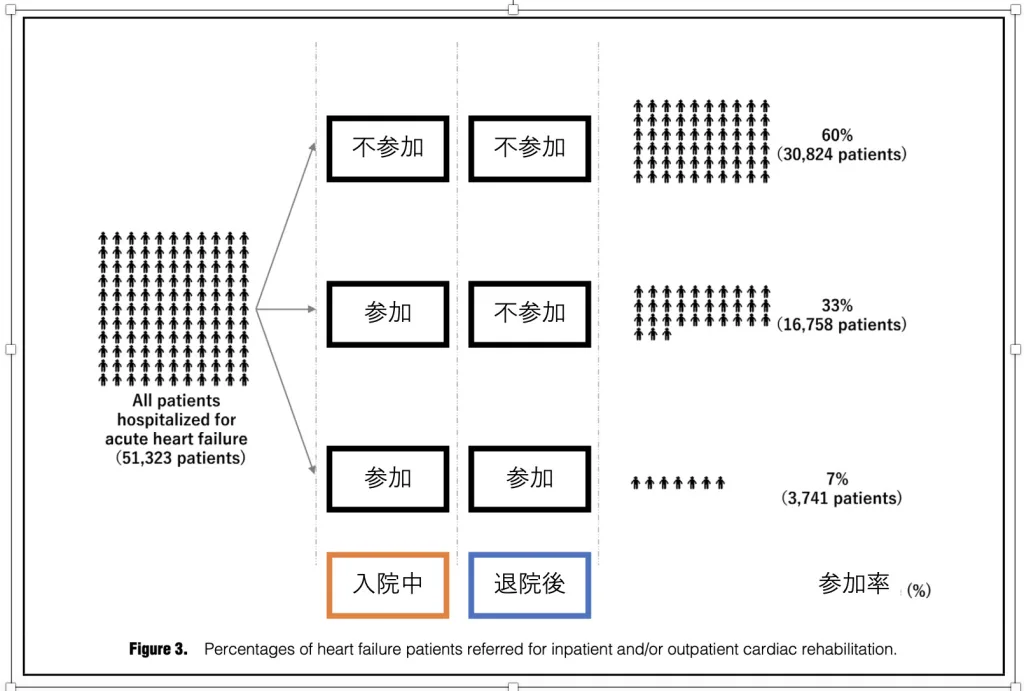

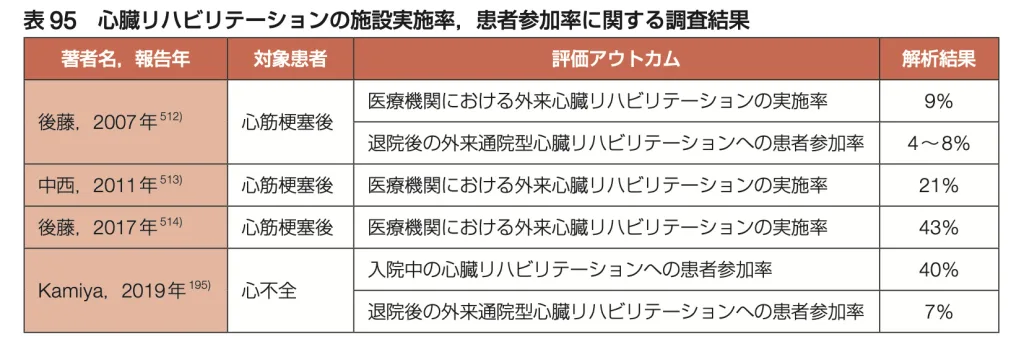

しかし、日本におけるリハビリテーションの実施率は非常に低い水準にとどまっています。Kamiyaらは、日本のリハビリテーションの実施率について報告を行っています。心筋梗塞や狭心症に対して治療を行なった人のうち、なんと6割の方は心臓リハビリテーションを行っていないのです。それに対し、入院中だけでなく、外来でも心臓リハビリテーションを実施している人は、たったの7%にしか過ぎません。

Kamiya.Circulation Journal,2019.83(7)より改変

他の過去の報告を見ても、やはり半数以上の方は心臓リハビリテーションを実施していないのです。

心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン2021年改訂版より引用

退院後の心臓リハビリテーションの継続が進まない大きな理由に、実施している施設への通院が困難であることが挙げられます。心臓リハビリテーションを実施している施設が遠い、交通の便が悪い、家族の協力がないと通院が困難、などが考えられます。

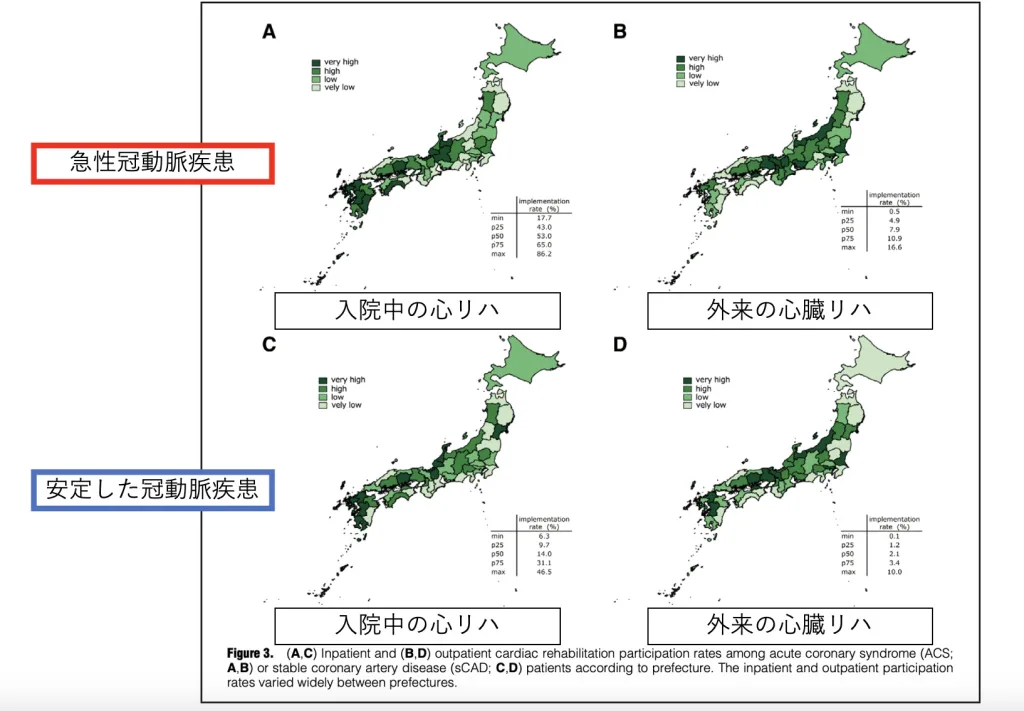

また、心臓リハビリテーション実施施設数の地域による格差も原因の一つとして考えられます。Kanaokaらは、地域ごとの心臓リハビリテーション実施率を調査した結果を報告しています。

Kanaoka.Circulation Reports,2021.3(3)より改変

この図では色が濃い都道府県では心臓リハビリテーション実施率が高く、色が薄い都道府県は実施率が低いことを表しています。もちろん、各都道府県の中でも実施施設の数には地域格差があります。

全ての人に満遍なく心臓リハビリテーションを提供するために、自宅でも実施できる「遠隔心臓リハビリテーション」は非常に魅力的な手段の一つであると思います。

一方で、離れたところから画面越しにリハビリテーションを提供するため、注意が必要なこともあります。

「安全性」が最も重要

心臓リハビリテーションに限らず、運動を行う際に一番大事なことは「安全性」です。いくら運動が心臓病にとって有益と言われていても、不適切な強度で運動を行っていると、かえって危険になる場合があります。

心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドラインによると、277,271人・時間あたりの心リハ実施中の心事故(急性心筋梗塞の発症、心停止、死亡)はなかったとされています。しかし、運動中に不整脈が起きたり、心電図の変化、血圧低下や気分不良などの自覚症状が出る可能性はゼロではありません。これらは医療従事者の監視下で運動を行っていれば、もし何かあった場合でも迅速に対応することができます。しかし、自宅で運動を行っている場合は、すぐに対応することが困難である可能性があります。

そのため、遠隔リハビリテーションの導入にあたっては、以下の点に留意する必要があります。

- あらかじめ医療従事者の監視の下で運動を行い、安全性を確認しておくこと

- 処方された運動内容を、本人だけでなく家族などの周囲の人も理解しておくこと

- 定期的に外来受診をし、心臓病の状態が悪化していないか確認すること

必要な機器を準備する

運動機器

心臓リハビリテーションで行われる運動は、有酸素運動と筋力トレーニングです。

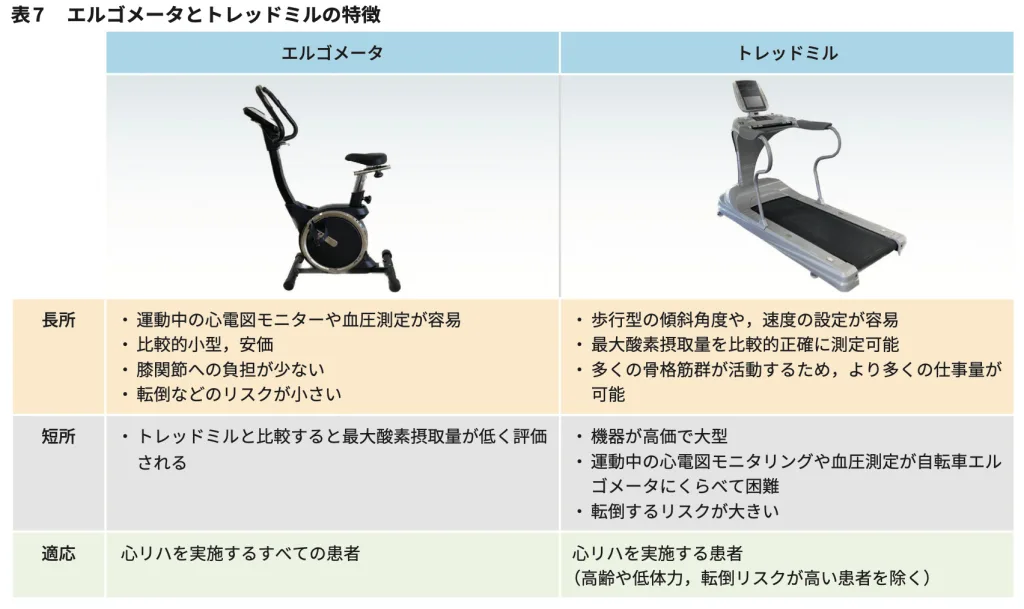

有酸素運動は、病院やクリニックでは、自転車エルゴメータやトレッドミルが使用されることが多いです。自転車エルゴメータは市販されているものも多く、比較的安く手に入るものもあります。自転車エルゴメーターとトレッドミルには、それぞれ以下のような長所・短所があります。

心血管疾患における遠隔心臓リハビリテーションに関するステートメントより引用

また、最近は移動式のエルゴメータもあります。移動式のエルゴメータは強い負荷をかけることが困難なため、体力の低い高齢者の使用に適していると考えられています。

筋力トレーニングは、自分の体重を利用したトレーニングや、ゴム性のバンドなどを利用することで実施可能です。運動の速度や回数などを調整することで、しっかりと効果を上げることができます。正しい姿勢でトレーニングが行えているか、確認してもらいながら実施しましょう。

血圧・心拍数などの測定

安全に運動を行うために、運動時に血圧や心拍数、疲労感などを測定することが必要となります。

血圧は一般的な家庭用の血圧計での測定で基本的には問題ありません。心臓リハビリテーションの開始前、主運動(有酸素運動や筋力トレーニング)の開始前・終了時、全ての運動の終了時の4回測定することが望ましいです。また、大動脈瘤や運動中に血圧が下がる/非常に高くなるような血圧の変動に注意が必要方の場合は、運動中にも測定する必要がある場合があります。どのタイミングで血圧測定を行った方がいいのか、医師にも一度確認してみましょう。

次に心拍数の測定ですが、心拍数は運動を行う際の強度の指標として使用されることが多いため、非常に重要な指標になります。自身の手首(手の付け根の親指側)や首で直接触って数える方法もありますが、運動中は非常に測定が難しいです。

最近はスマートウォッチで心拍数などを測定できますし、apple watchでは不整脈の検出も可能です。こちらの記事も参照してみてください。

通信機器

遠隔リハビリテーションに欠かせないのが通信機器です。医療者側と患者側を繋ぎ、運動療法の実施状況や、日々の体調の変化などを適切に伝える必要があります。

運動中の血圧や心拍数の変化だけでなく、自覚的な疲労感、表情の変化などは医療者側がリアルタイムに確認する必要があります。その状況を見ながら適切な指示を受けることも重要であり、通信環境が乱れ、これらの情報が把握できないと安全性が十分に確保できなくなる可能性があります。そのため、バックアップとしての通信手段を確保しておくことも重要になります。

まとめ

- 遠隔リハビリテーションは、より多くの人に心臓リハビリテーションを提供するための重要な手段になります。

- 遠隔リハビリテーションを導入するためには、事前に医療従事者の監視下で運動を行い、適切な運動強度を十分に理解しておく必要があります。

- 遠隔リハビリテーションを実施するために、運動機器・通信機器だけでなく、血圧や心拍数などを確認できる機器を準備する必要があります。