睡眠は人生の約3分の1の時間を占めており、健康維持のためには、適切な睡眠をとることが必要不可欠です。しかし、日本人は世界と比べても睡眠時間が短いことが知られています。令和元年の国民健康・栄養調査結果において、1日の平均睡眠時間が6時間未満の人は、男性37.5%、女性40.6%にも上ります。

睡眠不足は、日中の眠気や疲労感、注意力の低下など日常生活に様々な悪影響を及ぼします。それだけでなく、睡眠不足は肥満・高血圧・2型糖尿病だけでなく、心臓病や脳血管障害の発症リスクの上昇と関連することが知られています。

心臓病と睡眠障害の関係についてはこちらの記事を参考にしてください。

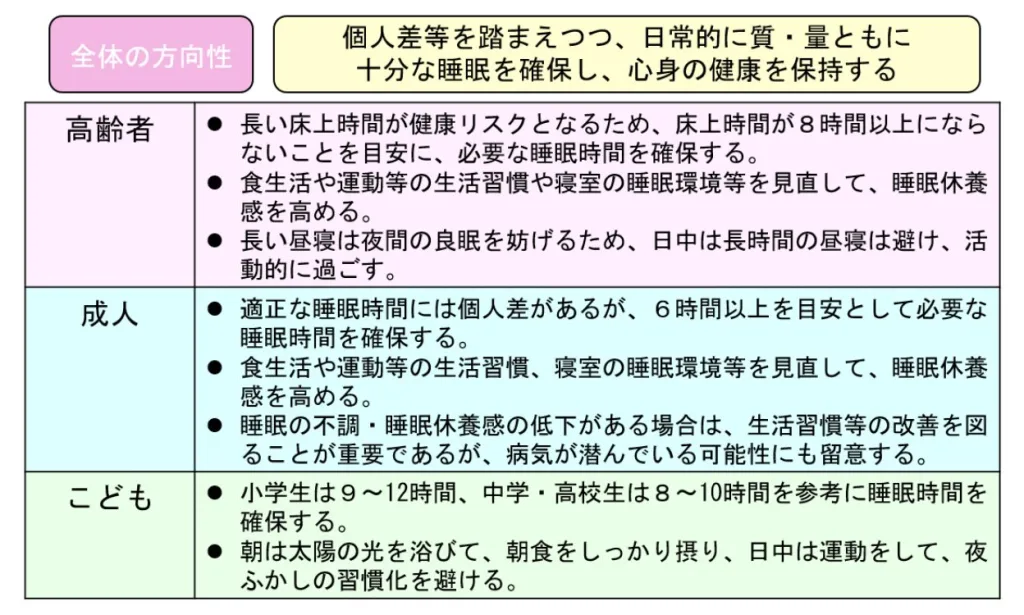

昨年12月に厚生労働省から、「健康づくりのための睡眠ガイド2023(案)」が公表されました。今回のガイドでは、成人・子供・高齢者に分けれ睡眠に関する推奨事項がまとめられています。適切な睡眠をとって、健康な日々を送るようにしていきましょう。

睡眠の基本的な特徴

私たちの健康に欠かせない「睡眠」ですが、いくつか特徴があります。

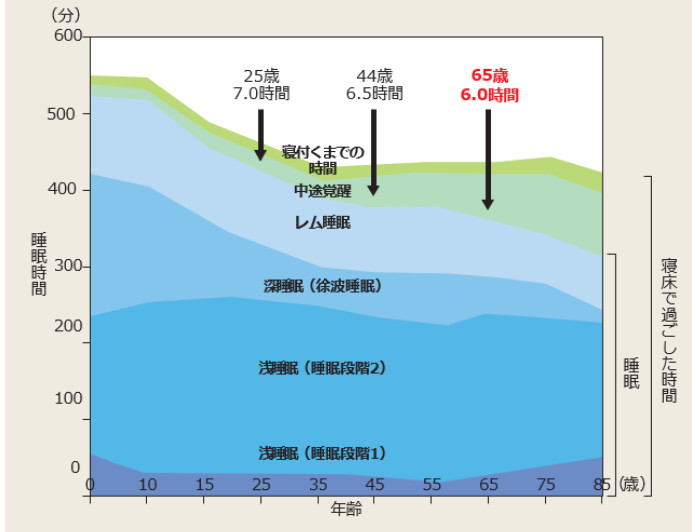

年齢によって必要な睡眠時間は変化する

実際に眠ることができる時間は加齢により徐々に短くなることがわかっています。Ohayonらは、脳波を測定し夜間の睡眠を厳密に測定した結果、加齢とともに睡眠時間(青い部分)が減少すると報告しています。一方、夜間に床の上で過ごす時間(床上時間)は加齢とともに長くなる傾向があります(緑の部分)。

季節によっても必要な睡眠時間が変化する

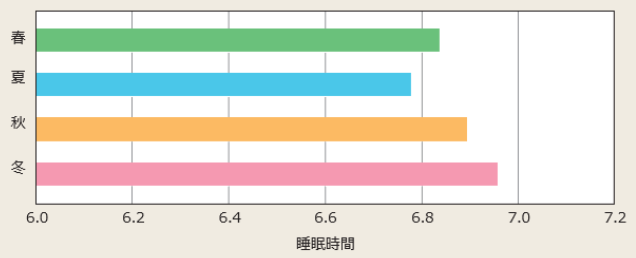

睡眠時間は季節によっても変化すると報告されており、夏季に比べ冬季の方が10−40分程度、睡眠時間が長くなると報告されています(Suzukiら、Liら)。これは日の出から日の入りまでの時間の変化や、寝室の環境(温度や湿度など)が原因と考えられています。

休日の「寝だめ」は避けるべき!

平日はなかなか眠れないから、週末はいつもよりゆっくりと寝よう、と考えることはありませんか?実はこの「寝だめ」では睡眠状況を改善することにはつながりません。

国際的には、この「寝だめ」は週末の眠りの取り戻し(Weekend catch-up sleep)や、時差のある場所に旅行に行くような状態に似ていることから、社会的時差ボケ(Social Jetlag)とも呼ばれています。これは、慢性的な睡眠不足や体内時計のずれを引き起こし、様々な病気の原因となることが報告されています。

休日の寝だめでは平日の睡眠不足を解消することができず、むしろ寿命を短縮する可能性があります。Yoshiikeらは普段の睡眠時間と寝だめの関係について報告しています。その結果、平均6時間以上寝ている人は、休日の1時間程度の寝だめを行うと死亡率は低下するとしています。ただし、2時間以上になると死亡率を下げる効果はなくなります。そして、平均6時間未満の睡眠時間の人は、休日に寝だめをしても死亡率を下げる効果は得られなかった、と報告しています。

できるだけ平日・休日関係なく、規則正しい睡眠を、少なくとも6時間以上は取れるような環境づくりを行うことが求められます。

睡眠は「量」だけでなく「質」も重要

睡眠不足は身体にとって様々な悪影響を及ぼします。睡眠時間=「量」だけでなく、睡眠でしっかり休めたかどうか=「質」を向上させることも重要です。

睡眠休養感(睡眠で休養が取れている感覚=睡眠の質)が高ければ、心臓病の発生率は低下することがKimらによって報告されています。

また、睡眠休養感の低下は肥満や糖尿病、脂質異常症といった病気と関連することも報告されています(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26194576/)。

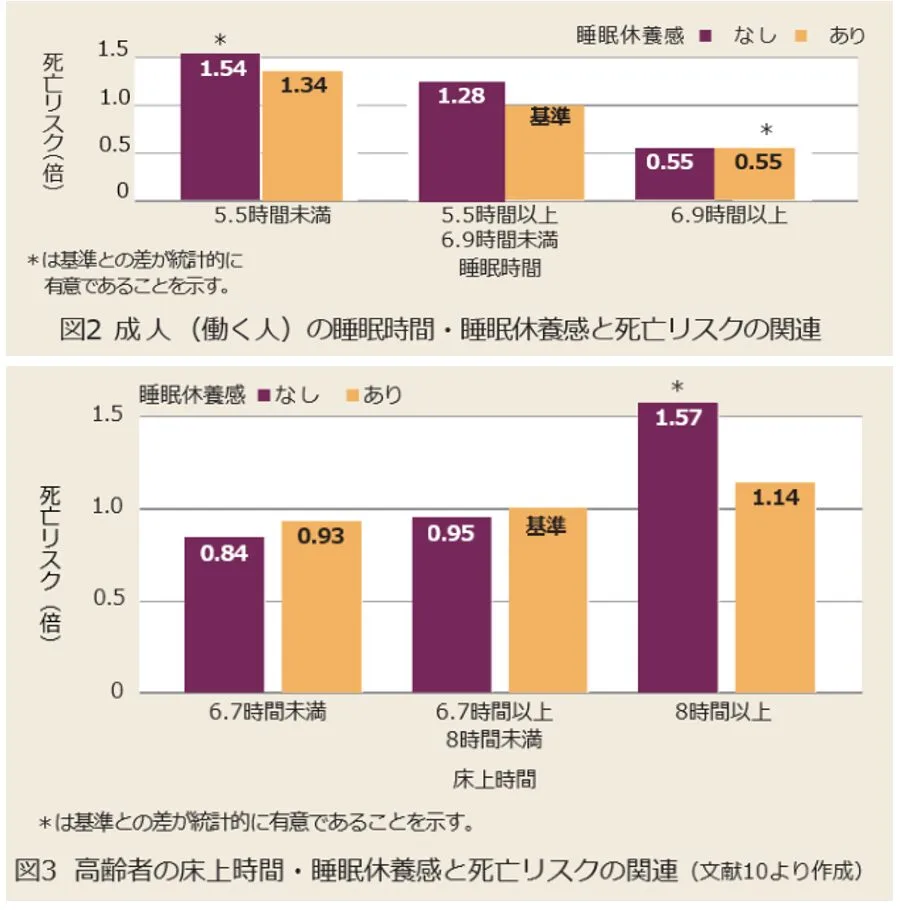

また、Yoshiikeらの報告では、40−64歳の働く人において、睡眠時間の短縮によって死亡率が増加しますが、同じ睡眠時間でも睡眠休養感が確保されている方が死亡率は低くなることがわかっています。高齢者においても同様に、睡眠休養感が低下すると死亡リスクが増加するとされています(下図:成人は睡眠時間との関係、高齢者は床上時間との関係を表しています)。

つまり、睡眠時間=「量」だけでなく、睡眠休養感=「質」を確保することも非常に重要になります。

高齢者は寝過ぎも悪影響

ここまで睡眠時間の短縮による悪影響についてまとめましたが、実は高齢者では寝過ぎも死亡リスクや認知症のリスクを高めることがわかっています。

Silvaらによると、7時間未満の短時間の睡眠による死亡リスクは1.07倍となるのに対し、8時間以上の長時間睡眠による将来の死亡リスクは1.33倍と著しく増加することが報告されています。

長寝をしても実際に身体が眠れる時間が増えるわけではなく、むしろ寝付きが悪くなったり、途中で目が覚めてしまうことで、かえって睡眠の効率が悪くなることも指摘されています。できるだけ、昼間は起き、夜にしっかりと休むようにし、昼夜の生活にメリハリをつけることが重要です。

睡眠状況を改善するための環境づくり

質の高い睡眠を取るためには環境調整が重要です。

光の環境づくり

起床後は朝日を浴びるようにし、日中はできるだけ日光を浴びるように心がけましょう。日中に光を多く浴びることで、メラトニンという体内時計を調整するホルモンの分泌量を増やすことができます。

就寝前にスマートフォンなどの強い光を浴びると、メラトニンの分泌量が低下し、体内時計が崩れてしまいます。また、寝室はできるだけ暗くすることが良い睡眠につながります。

温度の環境づくり

入浴は就寝1〜2時間前に済ませましょう。ヒトの深部体温は周期的に変化しており、日中の起きている時間帯は体温が上昇し、夜の睡眠の時間帯に体温は低下します。入浴後に手足の血管が拡張することで、体温が外部に放散されやすくなり、入眠しやすくなります。

また、就寝前に過ごす部屋の室温が低いと眠るまでの時間が長くなり、夏は室温が高いと睡眠時間が短くなることもわかっています。エアコンなどを使って室温を調整することも重要です。WHOの住環境ガイドラインでは、冬の室温は18℃以上を維持することが推奨されています。

音の環境づくり

できるだけ静かな環境で寝るようにしましょう。寝室内の騒音が、眠るまでの時間や中途覚醒と関係することが報告されています。欧州WHOガイドラインでは屋外騒音が40dB未満にすることを推奨しています。これは、図書館の中に相当するくらいの静かさになります。日常生活の中であれば、エアコンや換気扇の音が約40dBに相当します。防音の壁や窓、カーテンなどを設置することも重要になると考えます。

運動と食事

睡眠には日中の身体活動で消耗した体力を回復する役割も担っています。日中に適度な運動を行うことで、睡眠の質を改善することが期待できます。夕方や夜の時間帯の運動も、就寝2〜4時間前までを目安に行うことで、睡眠の改善に有効であることが示されています(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416428/)。

運動の必要性についてはこちらの記事も参考にしてください。

食事について、朝食の摂取も体内時計の調節に役立つことが報告されています。Otsukaらは朝食を食べないでいることで、睡眠の質(睡眠休養感)の低下と関連することを報告しています。また、Shimuraらの報告によると、夜食も体内時計を狂わせ、睡眠の質を下げるとされています。

嗜好品について

睡眠に影響を与える嗜好品の代表例は、①カフェイン、②アルコール、③ニコチンが知られています。

カフェイン

カフェインは覚醒作用があるため、寝付きの悪化や中途覚醒の増加など、睡眠の質に影響を及ぼし、カフェインの摂取量が増えれば増えるほどその影響は強くなることがわかっています。

また、夕方以降にカフェインを摂取すると、寝る時間までに十分に代謝されないため、睡眠に影響することがわかっています。コーヒーだけでなく、緑茶や紅茶などにもカフェインが含まれています。それに対し、麦茶やそば茶、ハーブティーにはカフェインは含まれていないため、夕方以降はこれらの飲み物に置き換えることをお勧めします。

カフェインの摂取量合計は1日400mgを超えないようにすることが推奨されています。カフェインの含有量については以下の図を参照してください。

アルコール

アルコールは一時的に寝つきを促進し、睡眠前半では深い睡眠を増加します。しかし、睡眠後半は眠りの質を悪化させることがわかっています。寝つきを改善させる目的での飲酒(寝酒)は避けるようにしましょう。

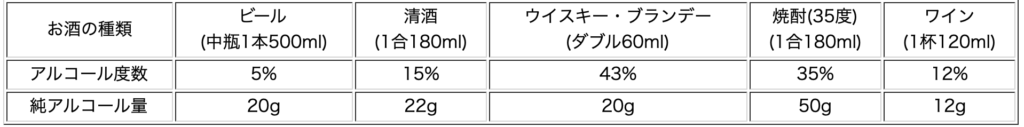

また、アルコールの多量摂取は、睡眠だけでなく様々な健康リスクに繋がります。厚生労働省では、生活習慣病のリスクを高める飲酒量(1日あたりの平均純アルコール摂取量)を女性では20g以上、男性では40g以上としています。

厚生労働省HPより引用

現在、多くの缶入りのアルコール飲料には純アルコール量がg単位で記載されています。一度確認し、多量摂取とならないよう注意しましょう。

ニコチン

タバコに含まれるニコチンにも覚醒作用があります。紙タバコだけでなく、加熱式タバコや電子タバコにもニコチンは含まれています。また、実際に吸っている人だけでなく、周囲の人の受動喫煙も同様に睡眠に悪影響を及ぼします。

ニコチンの摂取は心臓病の原因としても挙げられており、禁煙することが非常に重要です。

まとめ

- しっかりと休んだと感じられるような質の高い睡眠を、6時間以上とるようにしましょう。

- 高齢者では寝過ぎも健康に悪影響を及ぼします。日中の活動とのメリハリをつけるようにしましょう。

- 質の高い睡眠が取れるような環境調整を行いましょう。