本日は大動脈弁狭窄症について解説します。年齢と共に増加していく病気で、聴診器で収縮期雑音が聞こえたら疑う病気です。

本記事の内容のダイジェストは1分間の動画としてまとめています。

大動脈弁狭窄症とは

「だいどうみゃくべん きょうさくしょう」と読みます。

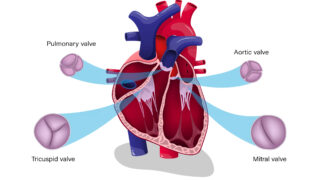

大動脈弁というのは、心臓弁の1つで、左室と大動脈の間に位置していて、大動脈から左室への血液の逆流を防いでいます。

弁膜症や心臓弁についての基本事項から知りたい方はこちらも合わせて参考にして下さい↓

狭窄症というのは狭くなった状態のことです。

よって、大動脈弁狭窄症は大動脈弁という心臓の逆流防止弁が固くなり狭くなっている状態です。

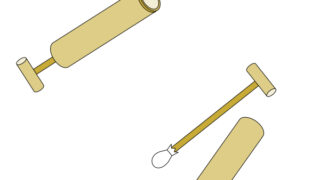

全身に血液を送り出すポンプの役割をしている心臓と心臓の出口の部分にあたる大動脈弁との関係は、自転車タイヤ用の手動のポンプとホースの根元の部分との関係に似ています。

ホースの根元の部分をペンチなどでつかんでいる状態を想像してください。

ポンプを普通の力で押しても空気は少ししか出ていきませんね。

相当力を入れてポンプを押さないと下まで押し切り十分な空気を出す事はできません。

ポンプを押す貴方の手はどうですか?痛いし、すぐに疲れてしまいますよね。

こんな固いポンプを押し続けないといけないとなると、大変な重労働です。

これで、皆さん心臓の気持ちがお分かりになったと思います。

大動脈弁狭窄症になると、心臓から駆出される血液量が少なくなってしまう危険性があり、そうならないために、心臓は力いっぱい拍動する必要があります。

心臓は1日10万回収縮しています。貴方はペンチでホースをつままれたポンプを10万回押せますか?

抵抗がある中、頑張りすぎて働きすぎる事で、心臓は痛み、疲れます。そして心不全へ進展していきます。

何事も頑張りすぎると消耗してダメージを負ってしまうんです。

大動脈弁狭窄症を放っておくと?

もちろん大動脈はペンチでつままれているわけではありません。

大動脈弁狭窄症の原因は動脈硬化で、徐々に大動脈弁が石灰化して行き、動きが硬くなり、開きが悪くなります。

実際に大動脈弁狭窄症の方の大動脈弁を病理解剖の際に触れる事がありました。

弁はプラスチックのようにカチカチ、小石のような石灰が弁についているような状態で、到底血液が流れるだけでは動くことはなさそうでした。

長年の動脈硬化による変化ですので、放っておいてもよくなる事はありません。

弁が1日10万回動いていく中どんどん劣化し、徐々に固くなっていきます。

大動脈弁狭窄症は治るの?

狭くなった、大動脈弁を修理する事は可能です!

小石を溶かすような薬はないように、大動脈弁の石灰化を溶かすような薬はありません。

大動脈弁自体が変化しており機能が損なわれている状態なので、物理的に刺激を加えて広げたり、新たな弁に置き換える必要があります。

固い風船を膨らませて大動脈弁を広げる治療もありますが、効果は限定的であり、弁を置き換える治療が主流です。

昔から手術によって、固くなり機能を損なった弁を切って取り除き、代わりに人工弁を縫ってく付ける手術が行われており、それが基本の治療法です。

最近は、カテーテルによって、折り畳み傘のように折りたたんだ人工弁を大動脈弁の位置まで運び、固い弁の内側に展開する形で人工弁を置くTAVI(経カテーテル的大動脈弁植え込み術)という手法も発展しています。

両手法は一長一短がありますが、詳しい説明は今回は割愛します。

以下のサイトが比較的よくまとまっていると思いますので添付します。

ベルランド総合病院 TAVR ― 経カテーテル大動脈弁置換術

手術で大動脈弁は取り換えたとしても、心筋のダメージは一生ものであり、心臓病が治ったという事はないので注意が必要です。

長年の過労により傷んだ心筋はよくなることはないんです。。

その後も、心臓とうまく付き合っていけるように、運動を含めたよい生活習慣を身に付ける事が大事です。

まとめ

- 大動脈弁狭窄症(だいどうみゃくべん きょうさくしょう)は心臓の出口である大動脈弁が狭くなって血液が通りにくくなるという病気

- 心臓は十分な血液を拍出するために、大変な重労働を課される事になり、ダメージを受ける

- 動脈硬化により徐々に大動脈弁狭窄症は進行し、自然に良くなることはない

- 治療は手術やカテーテルで弁を置換する事がメイン

- 手術の後にも心筋のダメージは残るので、運動を含めたよい生活習慣を身に付ける事が大事