2024年1月1日、能登半島を震源とする大きな地震が発生しました。過去にも阪神淡路大震災(1995年)や新潟県中越地震(2004年)、東日本大震災(2011年)など、多くの被害を出す地震が繰り返し起こっています。

気象庁の発表によると、2023年に被害を伴う大きな地震は4回、震度1以上の地震はなんと2247回も起きています。

他にも台風や大雨など、私たちの生活を脅かす自然災害はいつ起こってもおかしくありません。自然災害自体を防ぐことはできませんが、被害を最小限にすることはできます。

今回は自然災害と心臓病の関係、予防や管理方法について、「2014年版 災害時循環器疾患の予防・管理に関するガイドライン」に準じてまとめます。

災害時は心臓病の発生件数が増加する

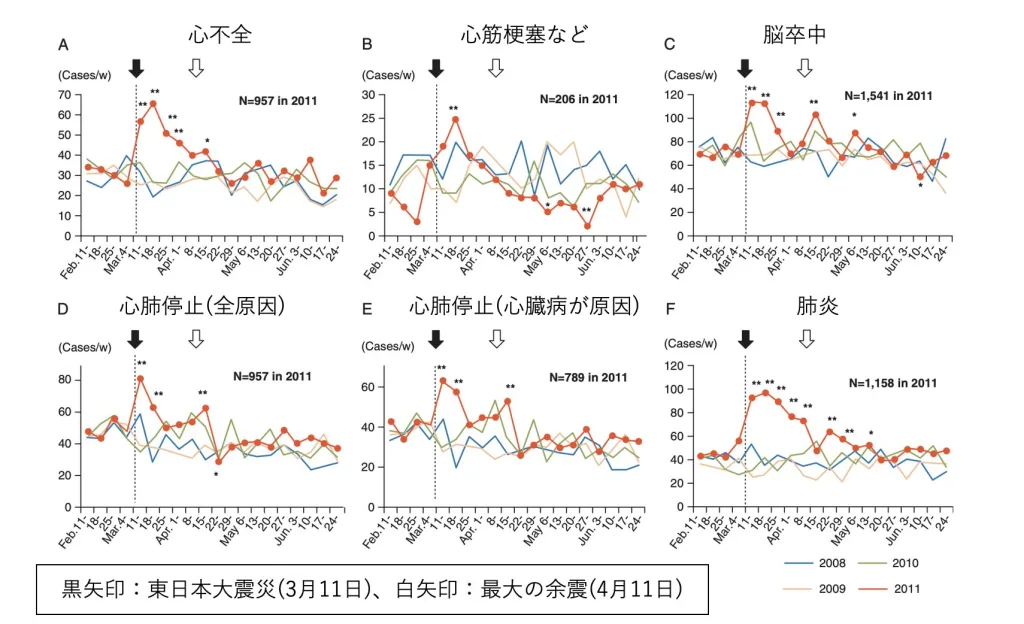

2011年に発生した東日本大震災後の循環器疾患の発生件数について、Aokiらがまとめています。下の図のように、心筋梗塞や心不全、脳卒中の発生率は本震の後に急激に増加しています。

Aoki,et al.European Heart Journal (2012) 33, 2796–2803より改変

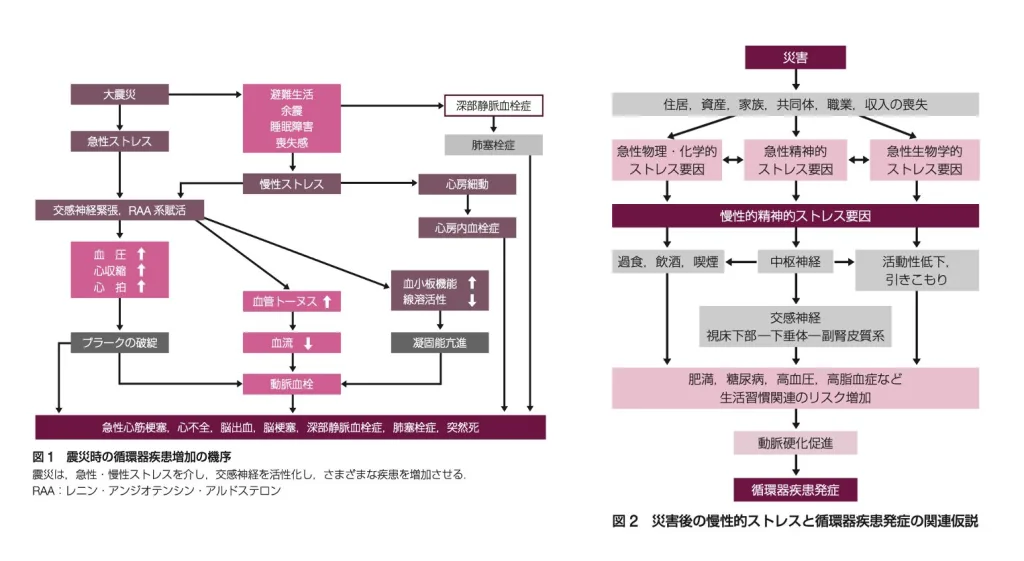

災害の発生に伴い、避難生活に伴う生活環境の変化、睡眠障害など様々なストレスが影響し、循環器疾患を起こすとされています。

2014年版災害時循環器疾患の予防・管理に関するガイドラインより引用

心筋梗塞や心不全だけでなく、血圧の上昇にも注意が必要です。Satohらは東日本大震災前後での血圧の変化について報告しており、内服薬は変更がないにもかかわらず、収縮期血圧が平均で約12mmHg、脈拍数は約5回/分増加すると報告しています。災害時に生じる高血圧(140/90mmHg以上)は「災害高血圧」と呼ばれており、心臓病の発生・悪化の原因となります。

注意すべき特徴的な病気

心筋梗塞や心不全だけでなく、他にも以下の2つのような特徴的な病気が起こりやすいことがわかっています。

肺塞栓、深部静脈血栓症(DVT)

足の静脈などに血の塊(血栓)ができる病気を“深部静脈血栓症”と言います。エコノミークラス症候群などとも呼ばれています。そして、その血の塊がふとした拍子に血液に流され、肺の細い血管に詰まり、息苦しさや胸の痛みなどを生じる病気を「肺塞栓」と呼び、肺塞栓は非常に死亡率の高い病気になります。

この血の塊ができる原因はさまざまありますが、災害時は特に以下の点に注意する必要がります。

- 避難所での生活や、車中泊によって足を動かす機会が減る

- トイレに行くことを我慢したり、断水が起きたりすることで水を飲む量が減る

これらはいずれも血液の流れが滞るため、血の塊ができやすくなります。

足の血管に血の塊(血栓)があるかどうかは、治療経過や採血、エコー検査などで調べることができますが、災害時にはこれらの検査を行うことは困難です。

簡単に確認する方法として、

- ふくらはぎを握った時に痛みがあるかどうか(把握痛)

- 足首を逸らした時に、ふくらはぎに痛みが出るかどうか(Homans徴候)

- 皮膚の色が暗赤色になっていないか

- 足のむくみができていないか

などが挙げられます。足のむくみは心不全などでも出現する可能性があります。心不全で足がむくむ場合は左右同じくらい浮腫むことが特徴です。一方、片方の足の血管に血の塊ができた場合、反対の足がむくむことはありません。

上記の症状がある場合は、必ず医療従事者に相談するようにしてください。

何より、予防することが最も大事です。こまめに足を動かすようにしたり、適切な水分摂取を行うことが非常に重要になります。

たこつぼ型心筋症

たこつぼ型心筋症は、ストレスが発生原因として考えられている心臓病の一つになります。

過度なストレスが影響で、心臓の収縮機能が障害され、たこ漁で使われる“たこつぼ”のような形に見えることから名付けられました。

症状としては、胸の痛みや呼吸困難、動悸などが挙げられており、心筋梗塞と同じような症状が出現すると言われています。一般に、女性の方が発症率が高いのですが、男性の方が重症化しやすいこともわかっています。

災害時の環境の変化

皆さんは災害が起きた時に、避難場所がどこにあるか知っていますか?ご自身を守るためにもぜひ確認しておくことをお勧めします。

災害の後は電気や水道などが使えなくなる可能性があり、また一つの施設に多くの方が避難してくるため、感染症が広がる可能性があります。

慣れない環境での生活で強いストレスを感じると、それだけで心臓病などが発生する原因となります。少しでも被害を少なくするために、以下のことにも注意してください。

食事

災害が起きた後は、食べ物や飲み物が不足し、また食品を適切に保存することもままならなくなるため、衛生面での不安も出てきます。

非常食を準備しておくことは非常に重要です。一方で非常食の摂取が増えると、食塩や炭水化物の過剰摂取、食肉や野菜、果物の摂取不足によるミネラル・ビタミン類の不足など、かなり栄養が偏った状態になります。

栄養の偏りは糖尿病や高血圧などの悪化にもつながる可能性があります。

睡眠

災害が起きた時は、環境の変化によるストレスだけでなく、被災したことによる精神的なストレスなどが影響し、十分な睡眠が取れなってしまいます。

睡眠を取るための環境を少しでも取り入れ、体を休めることも重要です。必要に応じて睡眠薬などを使用することも検討する必要はありますが、災害後に睡眠薬を服用することで足に血の塊ができてしまう可能性が高くなるとも報告されているため、安易に使用することは控えた方がよいとされています。

睡眠と心臓病の関係については、以下の記事も参考にしてください。

内服

心臓病の方は多くの種類の薬を内服しています。災害後のストレスや環境の変化は、血圧の上昇など心臓病を悪化させる要因を多く含んでいます。

しかし、災害が起きた時に適切な内服ができなくなる可能性が高くなります。

普段から内服している薬の種類、効果などを覚えておくことは非常に重要です。手元に薬がなくても、災害時に派遣された医師・薬剤師にその情報を伝えることで、より早く薬を飲むことができ、ご自身の心臓病の悪化を防ぐことにつながります。

感染症

災害時に上下水道が使えなくなったり、混雑した避難所で過ごすことで感染症のリスクは高くなります。今回起きた能登半島地震でも避難所でのコロナウイルス感染が問題になりました。

心臓病が感染症の影響で悪化することも十分に考えられます。避難中は手洗いやマスクの着用など、十分な感染対策をとることは難しいかもしれませんが、常に注意を払っておく必要はあると思います。防災グッズの中に消毒用のアルコールやマスクを入れておくことをお勧めします。

災害時の心臓病を予防するためのチェックリスト

災害時の心臓病を予防するために、以下の8項目を一つでも多く、できれば6項目以上改善するようにしましょう。

- 睡眠の改善:夜間は避難所の電気を消し、6時間以上の睡眠をとりましょう

- 運動の維持:身体活動は積極的に(1日に20分以上は歩きましょう)

- 良質な食事:食塩摂取は控え、カリウムの多い食事を心がけましょう

- 体重の維持:震災前の体重からの増減を、±2kg未満に保ちましょう

- 感染症予防:マスク着用、手洗いを励行しましょう

- 血栓予防:水分を十分に摂取しましょう

- 薬の継続:降圧薬、心臓病の薬はできるだけ継続しましょう

- 血圧管理:血圧を測定し、140mmHg以上なら医師の診察を受けましょう

いつ、どこで起こるかわからない災害を避けることはできません。しかしあらかじめ備えをしておくことで、被害を小さくすることはできます。何を準備しておけばいいのか、どこに避難すればいいのか、日頃から確認しておきましょう。

政府のホームページにも防災に関する情報がまとめられています。一度目を通して、普段から防災に対する意識を高くしておくことをおすすめします。

・まとめ

- 災害時は心臓病を悪化させる要因が多くあります。

- 深部静脈血栓症など、災害時に特に増える病気もあります。

- 被害を最小限にするために、日頃から備えをしておきましょう。