10年後の心房細動のリスク計算フォーム(吹田研究)

評価項目の補足

non-HDLコレステロール・・・HDLコレステロール以外のコレステロールの事です。検査結果として算出されている場合があります確認してみて下さい。総コレステロールーHDLコレステロールで計算が可能です。

心房細動以外の不整脈・・・論文ではどのようなタイプの不整脈でも指摘されたことがあれば該当と評価されています。つまり期外収縮などでも指摘があればチェックを入れて下さい。

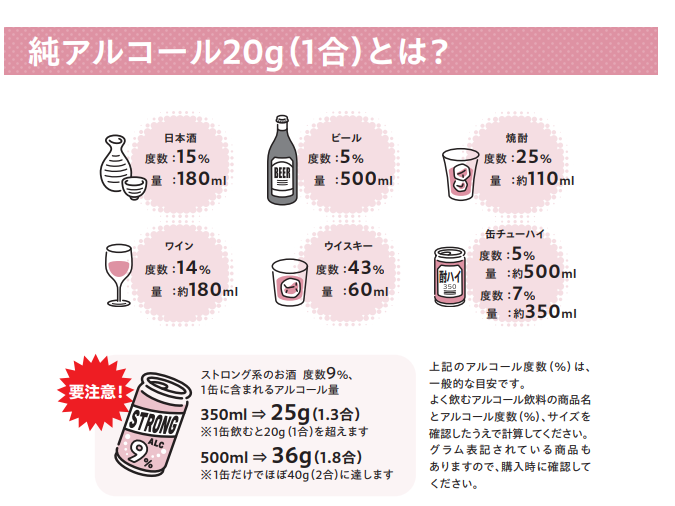

大量飲酒・・・論文中には明確な定義はありませんでした。健康日本21においては多量飲酒を1日平均60gを超えるアルコールの摂取と定義されています。(アルコール健康障害対策関係者会議 内閣府 平成27年6月12日)

アルコール量の目安を参考に以下に示します。

リスク評価の詳細

年齢

30~49歳: 男性0点,女性-5点

50~59歳: 男性3点,女性0点

60~69歳: 男性7点,女性5点

70~79歳: 男性9点,女性9点

収縮期高血圧: 2点

過体重(BMI≧25 kg/m2): 2点

多量飲酒: 2点

喫煙: 1点

non-HDL-C 130~189 mg/dL: -1点

AF以外の不整脈: 4点

冠動脈疾患既往: 2点

心雑音あり

30~49歳: 8点

50~59歳: 6点

60~69点: 2点

70~79歳: 0点

合計スコア<0点: 10年後のAF罹病率0.5%未満,0点: 0.8%,1~2点: 1%,3点: 2%,4点: 3%,5~7点: 4%,8~9点: 7%,10~11点: 9%,12点: 12%,13点: 16%,14~15点: 20%,16点以上: 27%

リスク評価フォームの基になった論文について

吹田研究(Suita Study)とは?

吹田研究(Suita Study)は、

大阪府吹田市に住む一般市民を対象に、

心臓病や脳卒中を中心とした病気の発症やリスク要因を長期間にわたって調べた

日本発の大規模な疫学研究です。

1990年代からスタートし、

対象者の健康診断データや生活習慣に関する情報をもとに、

「病気のなりやすさ」と「その背景にある要素」を科学的に分析しています。

本研究の概要

研究目的: 日本人一般住民における心房細動(AF)の発症リスクを評価するためのリスクスコアの開発。

対象者: 大阪府吹田市の住民から無作為に選出された30~79歳の男女。

参加者数: 初期登録者数は12,200人(1989年)と3,000人(1996年)。

最終解析対象者数: 6,898人(AF既往者、80歳以上、データ不備者などを除外)。

追跡期間: 1989年から平均約13.9年間の追跡。

AFの診断方法: 2年ごとの健康診断時の心電図、医療記録、死亡診断書などからAFまたは心房粗動の発症を確認。

発症件数: 追跡期間中に311件の新規AF発症を確認。

リスクスコアの開発: Cox比例ハザードモデルを用いて、年齢、性別、収縮期高血圧、過体重、多量飲酒、喫煙、non-HDLコレステロール、心房細動以外の不整脈、冠動脈疾患既往、心雑音の有無などの因子を評価。

予測精度: C統計量(C-statistic)は0.749(95%信頼区間: 0.724–0.774)と良好な予測精度を示す。

意義: この研究は、日本人一般住民を対象とした初のAFリスクスコアの開発であり、日常診療や健康診断で容易に取得可能な情報を基に、AFの発症リスクを予測するツールとして有用である。

論文:Kokubo Y, et al. Development of a Basic Risk Score for Incident Atrial Fibrillation in a Japanese General Population - The Suita Study. Circ J. 2017