記事に訪問頂きありがとうございます。

私は、心臓リハビリテーション指導士・医学博士です。

この記事は

- 「医者から運動するように言われが、本当に運動って必要なの?」

- 「具体的にどうやって運動すればいいか分からない」

- 「めんどくさいから、楽にできる方法を知りたい」

といった悩みをお持ちの方のために書きました。

主な対象者は

- 心臓病

- 高血圧

- 脂質異常症

- 糖尿病

などの生活習慣病の方とその予備軍の方です。

この記事では私が専門とする心臓リハビリテーションの領域で蓄積された科学的なデータや臨床の経験を元にできるだけ分かりやする解説を行います。

心臓リハビリテーションとは心臓病患者さんのための運動療法で、日本でも年間延べ500万人以上の方が施されているれっきとした治療です(日本循環器学会)

このノウハウは心臓病の方のみならず、生活習慣病の方にも応用可能です。

実際、私が勤務していた病院では心臓病の方だけでなく、糖尿病などの生活習慣病の方も参加することもありました。

この記事にあなたの生活習慣病の治療の光になりますように☆彡

本記事の内容は動画にしてまとめています。動画の方が理解が進む方はこちらもご活用下さい。

今が最後のチャンスかもしれません

まずは、ひやりとするお話から。

医者から「運動しなさい」と言われたあなた。それは、あなたはもしかすると最後の瀬戸際にいて、これが最後のチャンスなのかもしれません。

医師である私は患者さんに「運動してください」という事があります。そして、中には、「これが最後のチャンス」だなっと思っていることもあります。事例を2つ紹介しましょう。

事例①薬を開始する前に運動療法を試す

我々医師は診療のガイドラインに従って診療を行っています。

高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病にもガイドラインが存在します。

それらのガイドラインでは薬を開始する前にまずは運動を含む生活習慣の指導を行うことになっているんです。

それぞれにガイドラインを見ていきましょう。

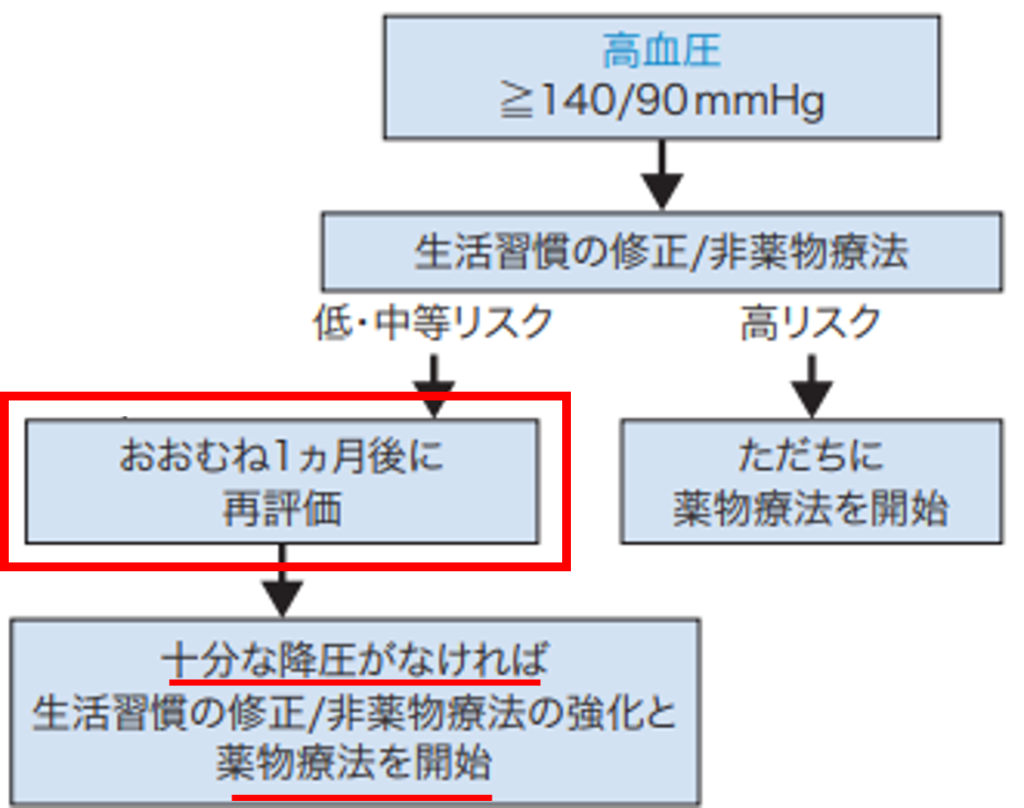

高血圧

左の図は高血圧治療ガイドライン(2019,日本高血圧学会)の図の改変です。

あなたは、検診や家の血圧計で測った血圧が高くて医者に行ったところ、「まずは運動と食事」と言われましたか?

であれば、この図の赤枠のところにいます。

高血圧患者さんの多くは低・中等リスクであり、医者はまずは”生活習慣の修正”を行いその後再評価するんです。

もう、一つ下の四角をみて下さい。これがあなたへ下される次の判断です。

そう、次に評価した時に血圧が十分に下がっていなかったら、薬が開始されます。

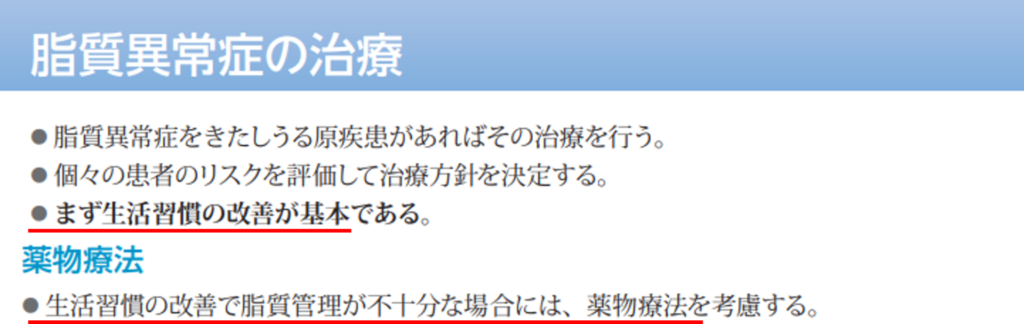

脂質異常症(高脂血症、高コレステロール血症)

左の図は動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症治療のエッセンス(2014,日本動脈硬化学会)の図の改変です。

あなたは、検診や病院で測った採血検査でコレステロールが高くて医者に行ったところ、「まずは運動と食事」と言われましたか?

であれば、まずは、基本である”生活習慣の改善”を治療として取り組まれているところです。

赤線で記したところです。

これで効果がなかったら?

もう1つ下の赤線をご覧ください。

生活習慣の改善で脂質管理が不十分な場合は・・・薬が開始されます。

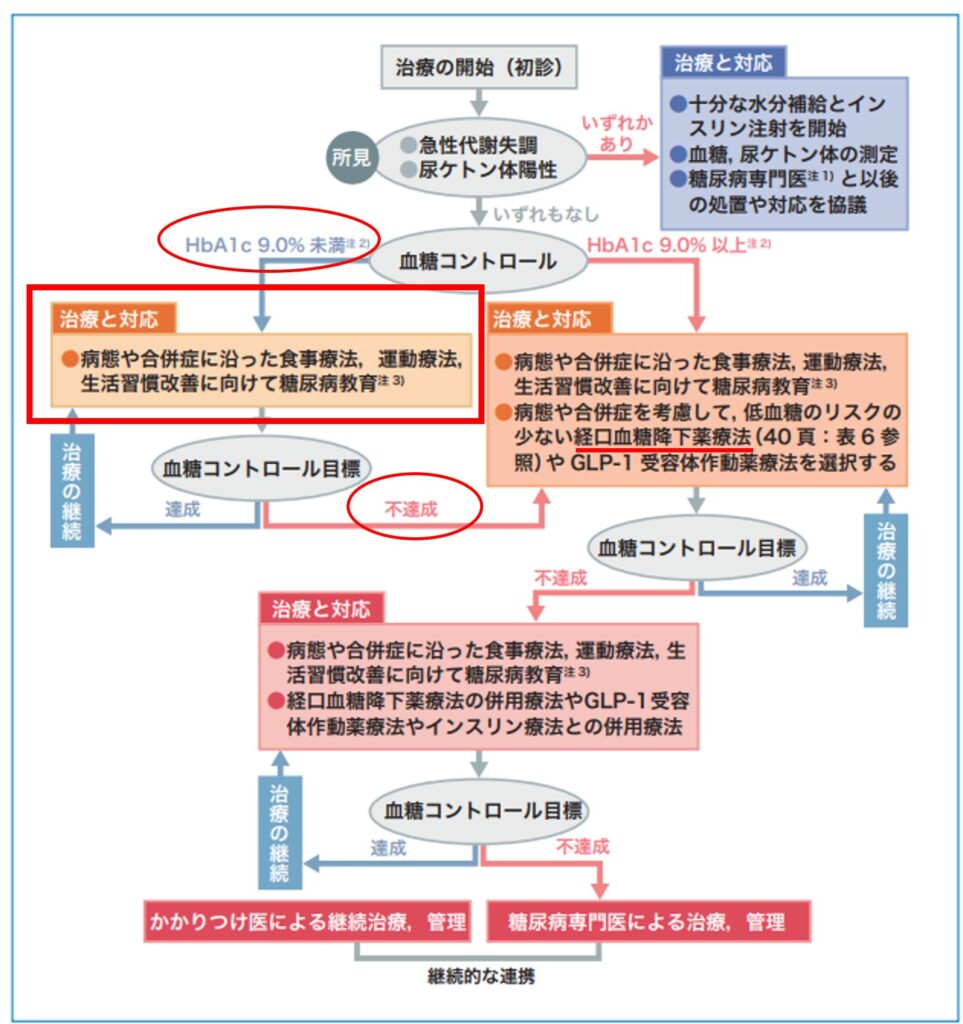

糖尿病

左の図は糖尿病診療ガイドライン(2024,糖尿病学会)の図の改変です。

あなたは、検診や病院で測った採血検査で血糖やヘモグロビンA1cが高くて医者に行ったところ、「まずは運動と食事」と言われましたか?

であれば、あなたは左の図の赤の四角で囲ったところにいます。

多くの方が糖尿病が見つかる時はヘモグロビンA1c(HbA1c)は9.0%未満です。

今あなたは、食事療法、運動療法、生活習慣改善にむけた糖尿病教育により治療されているところです。

もし、これで効果がなかったら?

赤線の四角の下をご覧ください。

目標値を”不達成”になると・・・

薬が開始されることになります。

そして、一度薬を始めると・・・・

薬を一度始めると、辞めるという判断は非常に難しいです。

値はよくなったとして、「それは薬を飲んでいるからだ」と医者は思います。

だから、値がよくなったとしても薬をやめるという判断にはならないのです。

だから、今のあなたがここに書いたような状況なのであれば、今が薬を回避できる

最後のチャンスかもしれません。

事例②病状の悪化を防ぐためにやれることを全部やる

前述のように、薬物療法というのは心臓病を含めた生活習慣病の治療の基本中の基本です。

色々薬などの治療を試しても、思うように病状をコントロールできない場合は、基本に立ち返って「運動もしてくださいね」と指導することがあります。

生活習慣病は坂を転がる雪だるまのようです。

一度転がり始めるとどんどんどんどん大きくなります。

そしてある一定大きくなった時にはもう、雪だるまを止めることが難しくなります。

病気がそこまで悪化した時にはもう運動なんて効果がありません。糖尿病ならインスリンが必要になりますし、心臓病なら入院して治療する必要があるかもしれません。

そんな状況を可能な限り避けるために、色々な手を使って治療します。

治療をある程度やって1周回ってやっぱり運動を含めた生活指導をすることがあります。

だから、あなたがもし色々と治療をされていて、さらに医者から「運動しなさい」と言わたのならば、さらに追加で治療が必要な状態と思われているのでしょう。

これ以上、病気の悪化を食い止めるのは、今が最後のチャンスかもしれません。

生活習慣病は何もしないとどんどん悪くなり、合併症がおき、他の病気をもたらし、命の危険まででてくる病気です。

高血圧を放っておくと、動脈硬化が進み、心筋梗塞を発症し、心筋梗塞が原因で心臓の機能が悪くなり、心不全になり、心房細動が起こって、脳梗塞になる。

シナリオはさまざまですが、生活習慣病というのは負の連鎖が続いてしまう厄介な病気なんです。

今がその負の連鎖を止めるときです!

正しい運動強度を設定した効果的な運動を行うことで、

- 運動も無駄にならない(せっかく運動しても医学的には無駄になっているケースもあります)

- 運動の時間を増やすことなく効果を増やす

ことができることでしょう。

生活習慣病への運動の効果

「運動って本当に生活習慣病の治療になるの?」「やる意味があるの?」

と思っていませんか?

ただでさえ運動をすることはめんどくさいもの。

やる意味が見いだせないのに続けるのはとてもしんどいです。

モチベーションを維持してもらいたいので、運動の生活習慣病への治療効果をいくつかお示しましょう。

★高血圧患者さんへの効果のエビデンス例

収縮期血圧 -8.3mmHg,拡張期血圧 -5.2mmHg

(26報のメタ解析、JAHA.2013;2:e004473)

★脂質異常症患者さんへの効果のエビデンス例

LDLコレステロール(悪玉コレステロール) -17.3mg/dl、

トリグリセリド(中性脂肪) -26.3mg/dl

(10報のメタ解析,J Atheroscler Thromb.2019;26:14–30.)

★糖尿病患者さんへの効果のエビデンス例

HbA1c -0.89%

(47報のメタ解析,JAMA. 2011;305(17):1790-1799.)

★冠動脈疾患患者さんへの効果のエビデンス例

再入院率 -23%, 死亡率 -26%

(85報のメタ解析、Eur Heart J.2023;44:452-469)

★心不全患者さんへの効果のエビデンス例

再入院率 -39%, QOLの改善

(33報のメタ解析,Open Heart 2015; 2015:28:e000163)

適正な運動を行えば、生活習慣病の治療にもなります。

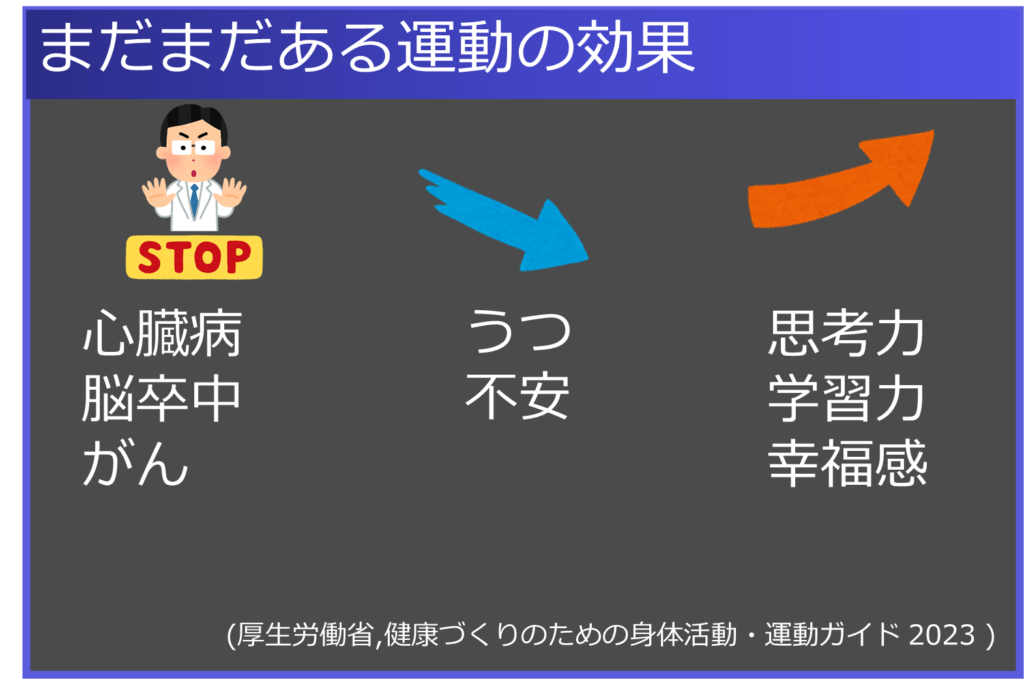

加えて色々な良い効果もあります。健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(厚生労働省)では心臓病・脳卒中・がんなどの病気の予防効果、うつ・不安の軽減、思考力・学習力・幸福感の向上などについて記載されています。

医学的に適正な運動とは?

巷ではいろいろは運動方法があります。

それぞれのガイドラインや指針などで適正な運動の表現はまちまちで、我々医者も混乱する部分があります。

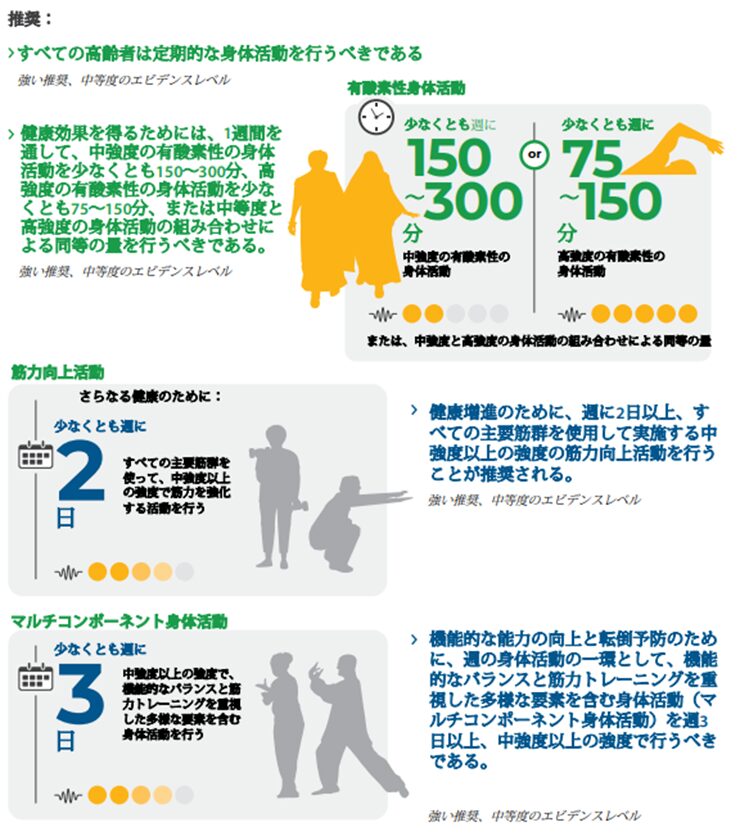

そこで私がたどり着いたのはWHOの運動の推奨です。

これは全世界の人に向けての運動の推奨です。病気の有無や年齢(成人後)も関係ありません。

そして、シンプルに表現されています。

難しいことはできるだけ考えずに、もうこれだけ参照して、効果的な運動を始めましょう!

↓↓↓

これでも情報が多いですか?

さらに絞りましょう。

この中でもまずは以下の2点だけでいいです!

- 中等度の有酸素運動150以上/週

- 筋トレ2回以上/週

これだけ。

「中等度ってどんな程度?」

と疑問がわきますよね。その解説もします。

これもまた、色々な定義の仕方があります。心臓リハビリテーションのガイドラインでは少なくとも5つの設定の仕方が載っています。脈拍をつかうとより精度が高く設定できます。

それを解説した記事はこちらですのでご興味があればご参照ください。

ここでは、より簡単にこれだけ覚えてもらえば実践に移せるように、私がいつも患者さんに表現していることだけ紹介します。

それは、「少し汗ばんで、息が上がるが会話ができ、ややつらいと感じる運動」です。

この強度になるように、散歩なら早歩きを取り入れるなり工夫をしてみてください。

具体的な運動プラン例

運動は自分が楽に続けられるものがいいです。

いやなことは続けられません、楽しんでやれるようなものを強度を調整して取り組んでください。

「どんな運動がいいのか分からない」という方のために、よく患者さんに指導している運動プランを例示しますね。

<まとまった時間が取れる方用>

30分の有酸素運動x5日間以上/週

- 散歩※少し早歩き

- 水泳・自転車・エアロビクス など

筋トレ 2回/週

<まとまった時間が取れない方用>

5~10分の有酸素運動x15~30回/週

- 坂道や階段上り

- ももあげ

- エアロビクス など

筋トレ 2回/週

その場でできる運動であれば私の経験上もも上げがおすすめです。

何も道具も必要ありませんし、足の筋肉を多く使うので十分脈拍も上昇するほどの運動になります。片方ずつ30回連続でやると私もだいぶ疲れます。

「私は運動はいいや」よくある患者さんのパターン

どうですか?運動の重要性や適切な運動のやり方を理解して頂き、運動する気になりましたでしょうか?

それでも、まだ行動に移さない方が多いのではないかとお察しします。

病院の中でも「自分は運動はいいや」という患者さんがとても多いです。

今回はよくある3つのパターンを紹介します。

それでも運動はすべきですというお話です。耳が痛いかもしれませんね。

パターン①忙しくて時間がない

毎日朝から晩まで仕事仕事。

任せられる仕事が多いので、運動なんてしている暇ないの。

この前なんて10時間休まず運転していたよ。

心リハ指導士

まとまった時間はないかもしれません。

でも隙間時間はつくれませんか?

5分だけでも。

トイレ休憩や食事休憩の前後など。

出勤の際に階段を選んだり

早歩きをして運動を取り入れてはいかがでしょうか?

パターン②もう運動してるんで

買い物に行ったりするときに、歩いていくようにしているたり、

結構運動しているんで

もう十分運動していると思います。

心リハ指導士

だらだら歩きだけでは効果が低いですよ。

運動の質も意識してやっていますか?

適度な運動になるように早歩きを取り入れたりしましょう!

週に150分以上の適度の強度の運動時間を担保できるように一度週の運動量をチェックしてみましょう。

パターン②もう筋トレしてるんで

筋トレはよくやっています。

それで健康維持はできているから、私は運動については大丈夫。

心リハ指導士

筋トレだけでは効果が低いですよ。

科学的に生活習慣病の治療としてのエビデンスが充実しているのは有酸素運動です。

筋トレは週に2回程度継続しながら、散歩などの有酸素運動も取り入れましょう!

いかがですか?あなたはどれかのパターンに当てはまりましたか?

それはそれで安心してください。皆さん同じように考えているんです。

でも、やるかやらないかで大きな差が生まれます。

何度も繰り返しますが、今があなたの病気の負の連鎖を止める最後のチャンスかもしれまえせん。

この記事の内容を参考に運動に取り組むかどうかは大きな分かれ道かもしれまんよ。

「少し汗ばんで、息が上がるが会話ができ、ややつらいと感じる運動」を週に合計で150分やってください。短い時間を積み重ねる事でも構いません。あとは筋トレも週に2回です。

それでも1人でやる自信がない方だけお読みください

できるかけ分かりやすく、要点だけに絞って記事をまとめました。

少しはあなたの参考になっていればうれしいです。

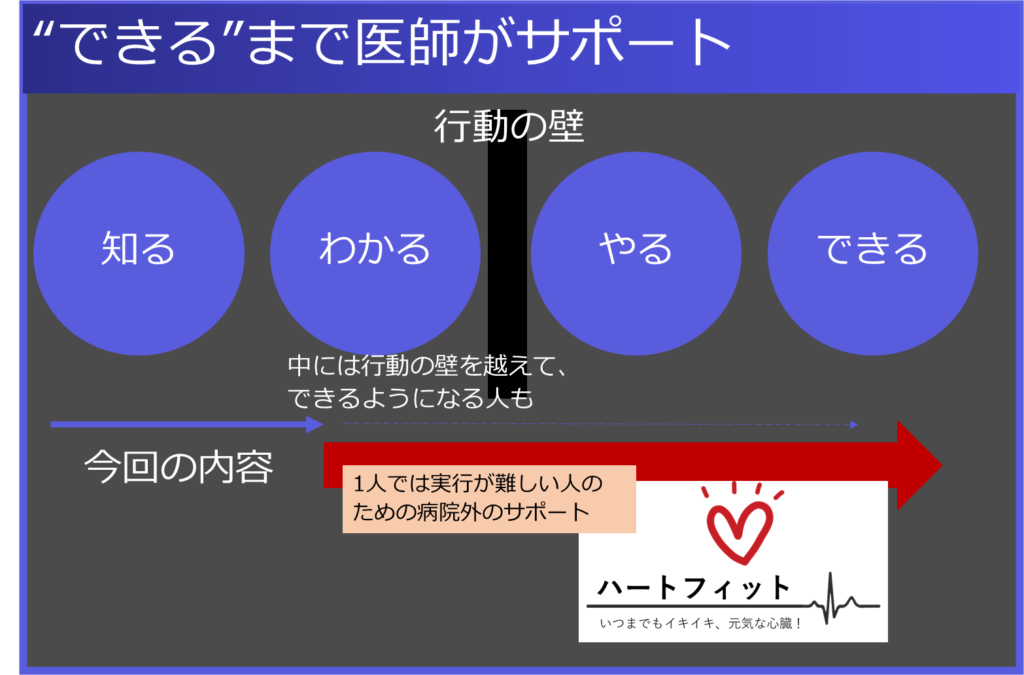

この記事を読んで、運動のやり方について知って頂き、分かってもらえたのではないでしょうか。

そして今度はあなたの番です。

これからこの知識を活かして行動してできるようになってください。

・・・・でも、それがなかなか難しいですよね。

病院の中で患者さんに知識だけ提供しても、その知識を応用して行動に移つせる方はごく限られていました。

そこには、”行動の壁”があるんです。

知識を得て、行動の壁を越えて、自分なりの行動に移せる人は限られているんです。

ここに病院の中での医療の限界を感じた私は、病院の外で行動に移すことをサポートするサービスを開始しました。

知識では人は良くなりません、行動して治療ができるからです。

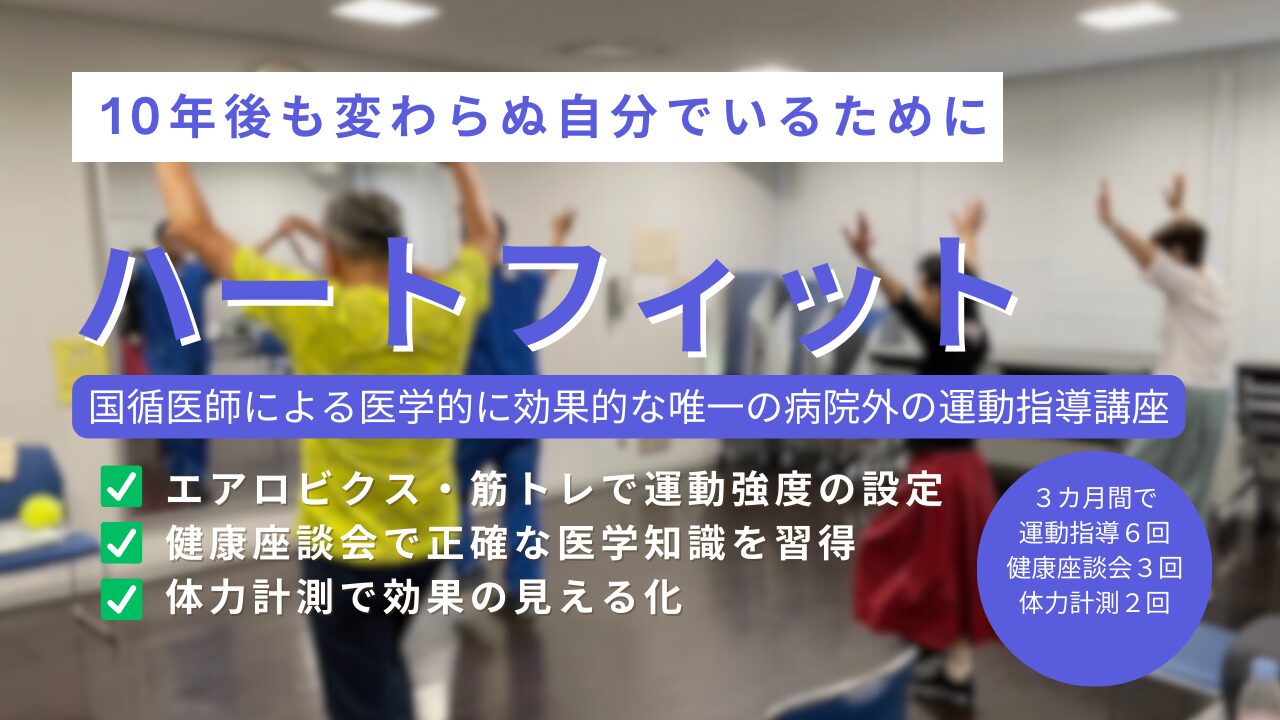

ハートフィットという名前で、3カ月で適正な運動強度の適正な運動習慣を理解し、できるようになるコースです。

現時点で参加された方の全員が体力の向上を認めています。平均年齢は77歳です。驚きの結果です。

もし、あなたが以下のような不安をお持ちなら、ハートフィットについての説明の記事もご参照ください。

※2024年6月現在は東京都でのみの運営です。千代田線湯島駅徒歩1分の教室まで通える方だけが対象になります。

まとめ

- 医師が運動を勧めるのは科学的に治療効果があるからです

- 今があなたの病気の悪循環を止める時!

- 少し汗ばんで、息が上がるが会話ができ、ややつらいと感じる運動を

- 週に合計150分以上

- まとまった時間が取れなくても短い時間を積み重ねましょう!