心臓病の方は、普段から主治医に体重管理について指導を受けることは多いですよね。

心不全の方の場合、急な体重増加(3日間で2kg以上)があった場合は受診するように指導されていると思います。食事だけではここまで急な体重増加を来たすことは基本的になく、体の中に余計な水分が溜まっている可能性が高いためです。

それに対し、「体重減少に気をつけましょう」と言われることはほとんどないのではないでしょうか。日本人は欧米と比べると比較的痩せている人が多いのですが、痩せている人でも心臓病の原因となる糖尿病の予備軍になりうることが最近報告されています。また、心臓病の病気自体が進行すると、徐々に体重が減少してしまうこともわかっています。

つまり、体重減少も心臓病の方にとっては危険信号となる可能性があるのです。適切な体重管理を行うことが寿命を長くすることにつながります。今回は体重減少の危険性についてまとめました。

痩せているのに糖尿病?

皆さんは“糖尿病”と言われると、どのような体型の方をイメージしますか?

糖尿病の中でも“2型糖尿病”は、生活習慣の乱れからなる病気です。食生活の乱れや運動不足など、肥満体型の方がよくイメージされることが多いです。

糖尿病と肥満については、こちらの記事も参考にしてください。

もちろん、肥満の方の方が糖尿病になる可能性は高くなります。

しかし、反対に痩せている人でも糖尿病になる危険性が高いこともわかっています。

Satoらは、特に病気になったことがない18〜29歳の女性を対象に、糖尿病予備軍にあたる耐糖能異常があるかどうかを調べています。その結果、痩せ型(BMI:16.0〜18.49kg/㎡)の人の方が、標準体重(BMI:18.5〜23.0kg/㎡)の人よりも、耐糖能異常を有する割合が約7倍多いという結果になりました。また、痩せている人は標準体重の人と比べ、筋肉量・1週間の活動量・摂取カロリーが少ないという結果となりました。

さらに、痩せている人の中で耐糖能異常があるかどうかで比較をすると、耐糖能異常がある人は、血糖を下げるインスリンの分泌が少ないだけでなく、インスリンの効きも悪い(インスリン抵抗性)ことも明らかになりました。このインスリン抵抗性は、肥満に伴って出現することがわかっています。

つまりこの研究結果から、普段から食事摂取量が少なく、運動習慣もない痩せている人は、肥満の人と同じような代謝の状態である可能性がある、ということになります。

体重減少は死亡率増加につながる

心臓病と体重の関係については、肥満であるほど心臓病になる可能性は高くなるが、痩せている人ほど死亡率が高いという、”肥満パラドックス(obesity paradox)”が知られています。

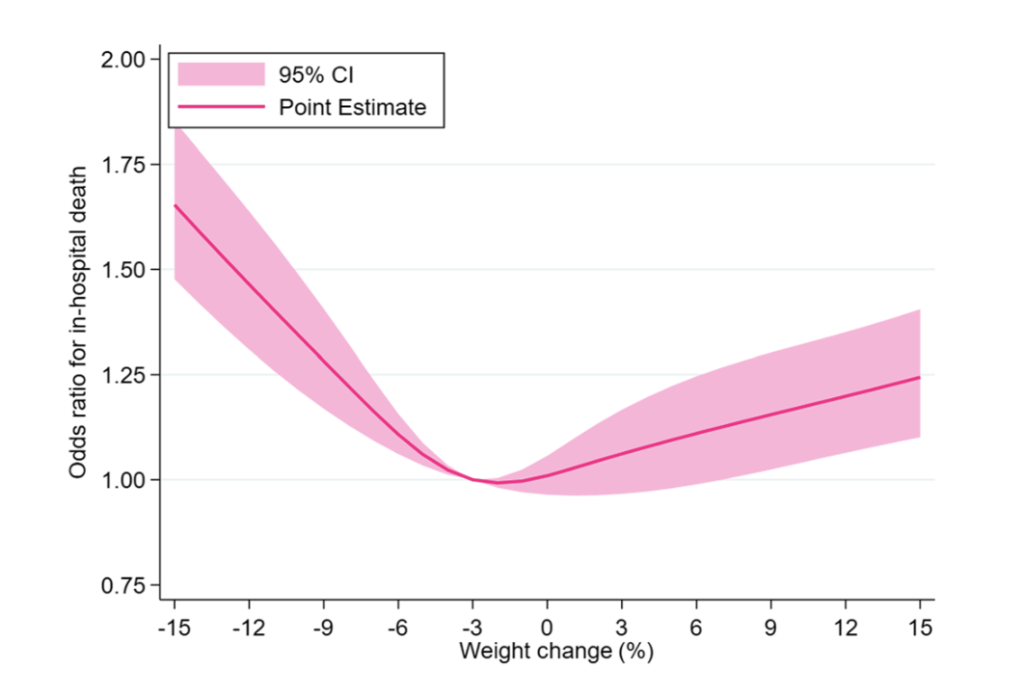

Konishiらは2010年から2018年の間に心不全で2回以上入院した約4万8千人の日本人のデータをもとに、1回目の入院と2回目の入院の間での体重の変化率と入院中の死亡率の関係を調査しています。その結果、体重の変化があまりなかった(±2.0%)人と比べ、5%の体重減少があった人の死亡率は1.46倍に、反対に5%の体重増加があった人の死亡率は1.23倍になる体重の変化があまりなかった(±2.0%)人と比べ、5%の体重減少があった人の死亡率は1.46倍に、反対に5%の体重増加があった人の死亡率は1.23倍になると報告しています。そして下の図のように、体重の変化率が大きいほど、死亡率は高くなっており、体重増加よりも体重減少の方が死亡する危険性が高くなっていることがわかります。

適切な体重管理の重要性

心臓病の方は、おそらく主治医から目標体重を設定されていると思います。主治医は入院中に利尿剤などを調整し、体の中の水分量を適切な状態にした上で目標体重を設定しています。そして、短期間での急激な体重増加(3日間で2kgの増加)がある場合は、体の中に余計な水分が増えているサインであり、心臓に負担がかかった結果として息苦しさや足のむくみなどを伴うことが多く、早期の受診が必要となります。

一方で、心臓病の影響で食欲の低下を生じたり、運動した時の息切れがでることによって、運動量が減ってしまうと、サルコペニアやフレイルという状態に陥ってしまう可能性が高くなります。そして、さらに病状が進行するとさらに栄養状態が悪くなり、筋力や体力が落ちてしまう“悪液質”という状態となってしまうことがあります。この悪液質という状態になってしまうと、なかなか改善が難しくなり、寿命を短くしてしまいます。

サルコペニアやフレイルについてはこちらの記事を参考にしてください。

まとめ

一口に体重減少といっても、余計な水分がなくなって体重が減ったのか、それとも食欲の低下や運動量が減った影響で体重が減ったのか、によって意味合いが全く異なります。

主治医の指示に従い、適切な体重管理を行うことが非常に重要です。